„Wenn man jemand umbringen will, darf man nicht davor zurückschrecken, das Messer zu schärfen“ – Georg Ruseler war auch ein

politisch engagierter Volksschullehrer

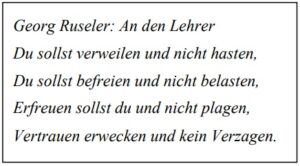

Die Beschäftigung mit historischen Personen ist nicht nur Selbstzweck; sie erlaubt es, durch den Vergleich genauer zu bestimmen, wo „wir“ heute stehen: Was hat sich im Laufe der Zeit geändert, was ist über die Jahre oder Jahrzehnte gleich geblieben? Auch Georg Ruseler ist in dieser Hinsicht ein „interessanter“ Fall; wer sich mit ihm beschäftigt, kann in seinen Schriften so manches zur Sozialgeschichte des Bildungswesens finden. Zwar fühlte sich Georg Ruseler immer zwischen seinem Brotberuf als Lehrer und seiner Berufung zum Dichter hin- und hergerissen, aber das hielt ihn nicht davon ab, sich in der täglichen Arbeit an der Schule aufzureiben und darüber hinaus politisch im Oldenburger Landeslehrerverein für seinen „Stand“ einzutreten. Er selbst formulierte den Anspruch, mit seinen beiden Broschüren „Oldenburger Schulkämpfe und Deutsche Ziele“ aus den Jahren 1918/19 „ein Stück Kulturgeschichte aus den letzten fünfundzwanzig Jahren“ (I, S: 4) zu „bieten“.

formulierte den Anspruch, mit seinen beiden Broschüren „Oldenburger Schulkämpfe und Deutsche Ziele“ aus den Jahren 1918/19 „ein Stück Kulturgeschichte aus den letzten fünfundzwanzig Jahren“ (I, S: 4) zu „bieten“.

Den Auftrag dazu bekam er von einer Versammlung der Lehrer, die der Oldenburger Soldatenrat Mitte November 1918 einberufen hatte. Ruseler hatte keine Scheu, die Ergebnisse dieser Veranstaltung zuzuspitzen und zu dramatisieren: „Wenn man jemand umbringen will, darf man nicht davor zurückschrecken, das Messer zu schärfen.“ (I, 46)

Wen er „umbringen“ wollte, das waren die Repräsentanten der kirchlichen Aufsicht über die Volksschulen in Oldenburg, Pastor Goens und der religiös-dogmatische Schulinspektor Glander. Immerhin konnte Ruseler erleben, dass „die beiden Schulinspektoren, von denen im ersten Teil viel die Rede war, […] auf ihren Antrag entlassen worden sind.“ [II, 59] Und er hatte mit ausführlichen Schilderungen aus der Visitationspraxis der beiden in seiner Schrift entscheidend dazu beigetragen! Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass im „Oldenburger Land“, also auch in Varel, noch bis in die 1960er Jahre Mädchen und Jungen nach Geschlecht und Religion getrennt evangelische und katholische Volksschulen besuchten. So lange hat es gedauert, bis die Forderung der Volksschullehrer nach einer grundsätzlichen Trennung von Schule und Kirchen durchgesetzt wurde.

Ruseler referiert darüber hinaus weitere Ziele. Viele Volksschulen waren – vor allem auf dem Land – einklassig, d.h.: Der Lehrer hatte in einem Raum „Zöglinge“ aus allen acht Jahrgängen zu betreuen. In diesen Räumen saßen im Durchschnitt rund 60 Schüler! Also wollten die Lehrer kleinere Klassen, die weniger Jahrgänge umfassten. [I, 33/34] Schon diese äußeren Umstände erzwangen Pauk- und Drillunterricht, etwa die mechanische Wiedergabe von biblischen Merksätzen, das Auswendiglernen des Katechismus oder von Kirchenliedern. Deshalb die Forderungen nach Begrenzung des Religionsunterrichts, nach Aufwertung der Sachfächer, nach Förderung des Könnens der Schüler (heute würden wir vom Erwerb von „Kompetenzen“ sprechen). Häufig wurden die überforderten Kinder von ihren ebenso überforderten Lehrern geschlagen, so gab es eine Diskussion über die Abschaffung der Prügelstrafe. [II, 27] Zudem: Die Volksschullehrer wurden an sogenannten „Seminaren“ ausgebildet; ihre Gehälter waren deutlich niedriger als die der von den Universitäten kommenden Oberlehrer. Also: Ausbildung an den Universitäten, Gleichstellung mit den Oberlehrern, „Marsch in die Einheitsschule“ [I, 46]. Was davon erledigt, was davon noch – oder wieder – von Bedeutung ist, mag jeder Leser selbst beurteilen.

Ruseler referiert darüber hinaus weitere Ziele. Viele Volksschulen waren – vor allem auf dem Land – einklassig, d.h.: Der Lehrer hatte in einem Raum „Zöglinge“ aus allen acht Jahrgängen zu betreuen. In diesen Räumen saßen im Durchschnitt rund 60 Schüler! Also wollten die Lehrer kleinere Klassen, die weniger Jahrgänge umfassten. [I, 33/34] Schon diese äußeren Umstände erzwangen Pauk- und Drillunterricht, etwa die mechanische Wiedergabe von biblischen Merksätzen, das Auswendiglernen des Katechismus oder von Kirchenliedern. Deshalb die Forderungen nach Begrenzung des Religionsunterrichts, nach Aufwertung der Sachfächer, nach Förderung des Könnens der Schüler (heute würden wir vom Erwerb von „Kompetenzen“ sprechen). Häufig wurden die überforderten Kinder von ihren ebenso überforderten Lehrern geschlagen, so gab es eine Diskussion über die Abschaffung der Prügelstrafe. [II, 27] Zudem: Die Volksschullehrer wurden an sogenannten „Seminaren“ ausgebildet; ihre Gehälter waren deutlich niedriger als die der von den Universitäten kommenden Oberlehrer. Also: Ausbildung an den Universitäten, Gleichstellung mit den Oberlehrern, „Marsch in die Einheitsschule“ [I, 46]. Was davon erledigt, was davon noch – oder wieder – von Bedeutung ist, mag jeder Leser selbst beurteilen.

Rainer Urban, Dezember 2015